3月31日、予定では、京都御苑、半木の道、京都府立植物園、

水火天満宮、本法寺、妙顕寺、紫式部の墓そして平野神社を廻る大変ハードな予定。

ネット情報で、伏見の十石船の臨時便が出ている事を知り、

早速予定を変更。午前7寺、近鉄で伏見に向かう。

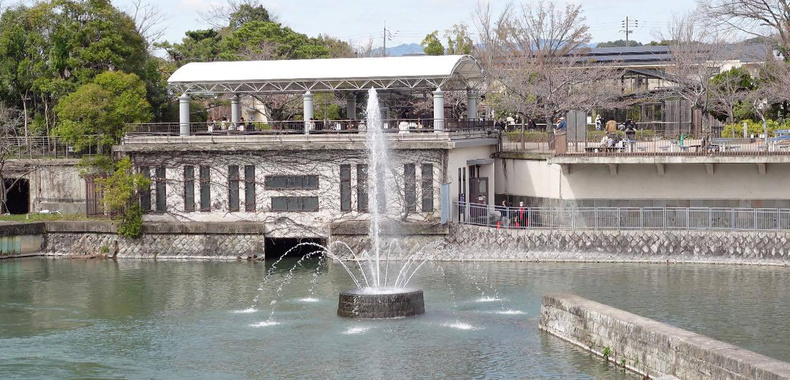

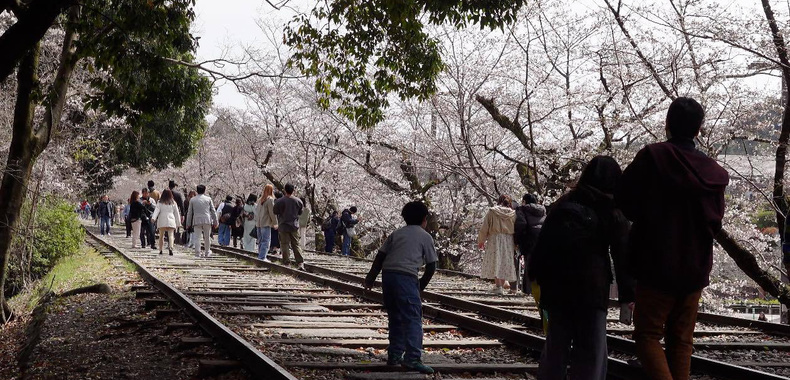

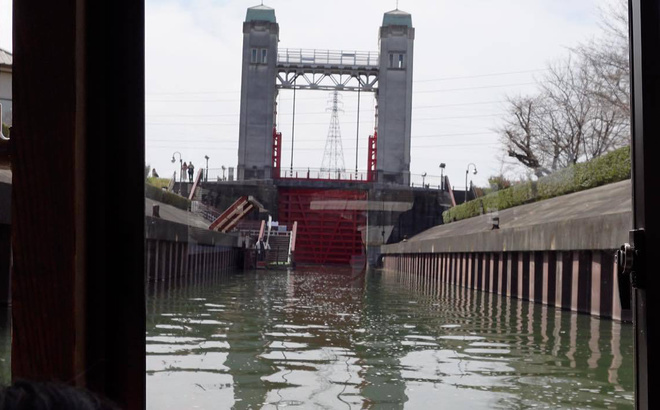

蹴上・インクライン

ここも3〜4分咲きでした

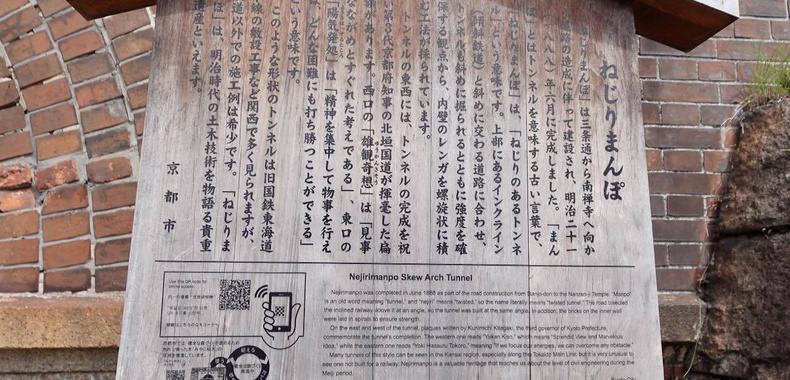

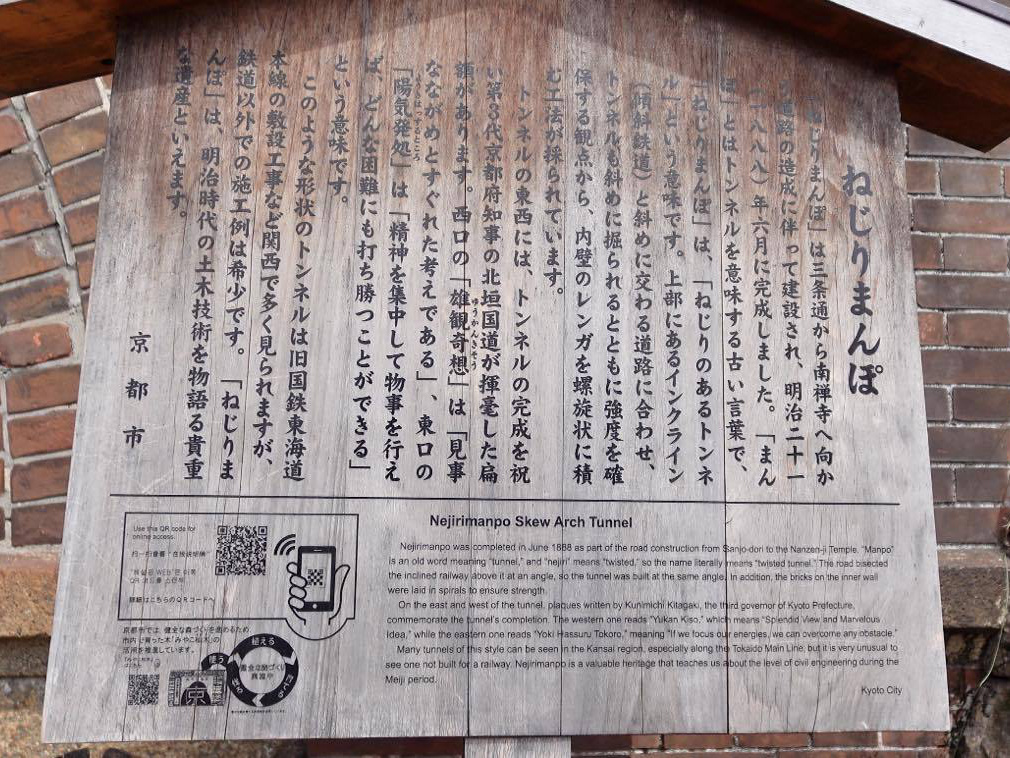

ねじりまんぽ

蹴上インクラインの下を横断するためのトンネルです。らせん状にレンガが積まれており、渦を巻いているように見えます。北垣国道の揮ごうによる「陽気発処(ようきはっするところ)」、「雄観奇想(ゆうかんきそう)」の扁額があります。「陽気発処」とは、「集中して物事に挑めば何事でも成し遂げられる」という意味で、出典は、朱熹(しゅき)「朱子語類」です。「雄観奇想」とは、「見事なながめとすぐれた考えである」という意味です。歩いて通行することができ、明治時代の空気に触れることができます。

ねじりまんぽの内部

ねじりまんぽは、蹴上インクラインの下を通り、南禅寺に向かう歩行者用トンネルです。 渦を巻くような形で螺旋状にれんがが積まれているのは、上部のインクラインを行き交う船を乗せた台車の重さに耐えられるようにするためだと言われています。

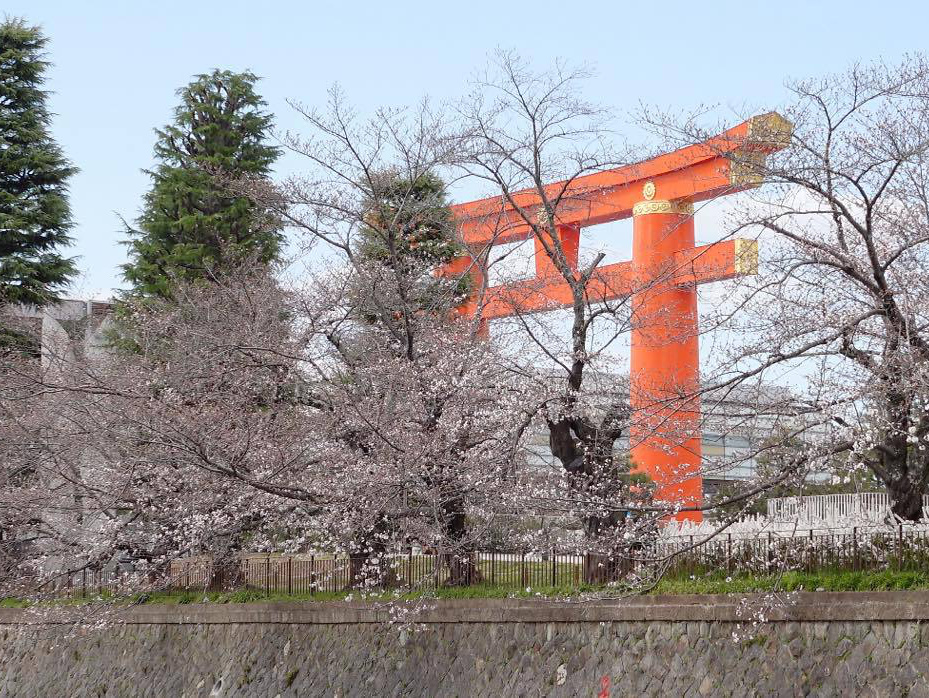

神苑

国指定名勝

明治時代の代表的日本庭園として広く内外に知られている平安神宮神苑は、社殿を取り囲むように東・中・西・南の四つの庭からなっています。総面積約33,000m2(約1万坪)の広大な池泉回遊式庭園で、明治の有名な造園家7代目小川治兵衛らの手によるものです。平安京千年の造園技術の粋を結集した庭園として、昭和50年12月に国の名勝に指定されている。

春の紅しだれ桜

春の紅しだれ桜、初夏の杜若・花菖蒲、秋の紅葉、冬の雪景色と四季折々に風光明媚な趣を見せるとともに神々しい風景を織りなす神苑は、人の手で作り出されてから100年以上という時を経た今日、大いなる自然の営みのに触れることができ、訪れる人の心を平安へといざなってくれます。

拝観時間は午前8時30分から午後6時まで、拝観料は大人600円、子供300円

TOP

TOP